Intervento alla settimana di formazione permanente (Albino, 1-5 setttembre) sul tema della riparazione.

1. Il contenuto

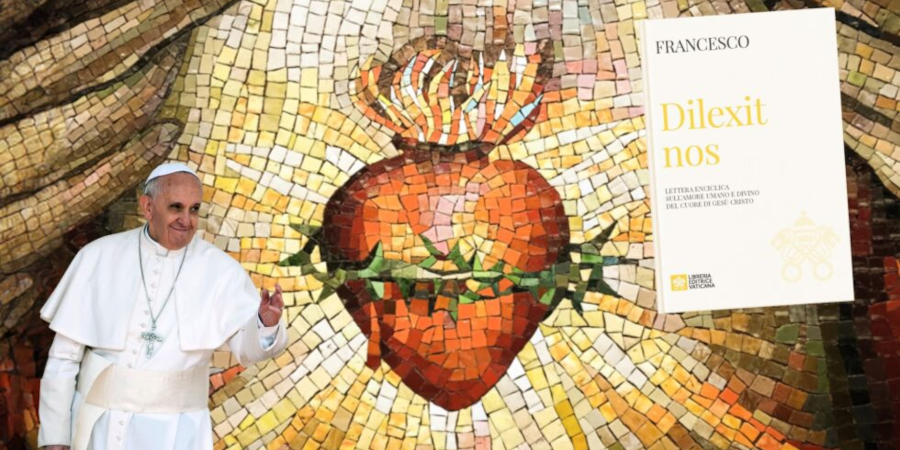

Fra le quattro encicliche di papa Francesco (Lumen fidei 2013; Laudato si’ 2015; Fratelli tutti 2020 e poi Dilexit nos) prevale l’interesse per una rinnovata dottrina sociale. Il testo sulla fede, peraltro ereditato in gran parte del suo predecessore, e sopratutto Dilexit nos, assieme ad altri testi, in particolare Evangelii Gaudium, rappresenta l’istanza spirituale e teologica. La lettera enciclica (24 ottobre 2024) è divisa in cinque capitoli (l’importanza del cuore; gesti e parole d’amore; questo è il cuore che ha tanto amato; l’amore che dà da bere; amore per amore) e in 220 numeri. Dopo un’introduzione sulla simbolicità del cuore (nucleo di ogni essere, centro intimo dell’anima e dell’intera persona), si apre una cristologia costruita a partire dal cuore: gesti, sguardi e parole. Col terzo capitolo si ricostruisce la teologia e l’esperienza spirituale cresciuta attorno alla devozione: dalle immagini all’eucaristia; dai padri ai mistici, dal magistero alle pratiche.

«La devozione al cuore di Cristo è essenziale per la nostra vita cristiana in quanto significa l’apertura piena di fede e di adorazione al mistero dell’amore divino e umano del Signore, tanto che possiamo affermare ancora una volta che il sacro Cuore è una sintesi del Vangelo» (n. 83). Il quarto capitolo è introdotto dal riferimento biblico fondamentale, la trasfissione del costato di Gesù (Gv 19,31-37) e alle sue risonanze bibliche, patristiche, mistiche (Bernardo, Bonaventura, Giuliana di Norwich, Francesco di Sales ecc.) e moderne, in particolare santa Margherita Maria Alacoque. Con aggiunte significative come Teresa di Gesù Bambino, Charles de Foucauld, i contemporanei come san Pio da Pietrelcina, Faustina Kowalska e i fondatori delle famiglie religiose (43) che si richiamano al sacro Cuore. L’ultimo capitolo è una ripresa degli elementi spirituali della devozione (offerta, integrità, missione) e, in particolare, della dimensione della riparazione soprattutto nella sua rilevanza sociale («Insieme a Cristo, sulle rovine che noi lasciamo in questo mondo con il nostro peccato, siamo chiamati a costruire una nuova civiltà dell’amore» (n. 183).

2. Le conferme

L’enciclica raccoglie il patrimonio sedimentato nei secoli, a partire dal fondamento del costato trafitto: «Il costato trafitto è, allo stesso tempo, la sede dell’amore, un amore che Dio ha dichiarato al suo popolo con tante parole diverse» (n. 99). «Nel cuore trafitto di Cristo si concentrano, scritte nella carne, tutte le espressioni di amore delle Scritture» (n. 101). La costruzione storica del culto liturgico si avvia in alcune diocesi francesi nel 1670 con una prima estensione (messa e ufficio) nel 1856 e l’universale consacrazione al sacro Cuore nel 1899. La canonizzazione di Margherita Maria nel 1920 e il sostegno del magistero (bolla di Pio VI nel 1794, enciclica Annum sacrum di Leone XIII nel 1899, Miserentissimus redemptor di Pio XI nel 1928 e Haurietis aquas di Pio XII nel 1956) non nascondono il dibattito molto acceso nei primi decenni fra “illuministi” e “devoti” che si espresse nel rifiuto di inserire la festa nel calendario liturgico nella bolla Unigenitus (1713, Congregazione dei riti). Eco dei chiarimenti di quei primi dibattiti sono visibili nell’affermazione che oggetto di adorazione non sono in nessun caso le immagini (nn. 50, 52). Esse, più o meno attraenti, sono soltanto «una figura motivante» verso il mistero (n. 57), come ricorda anche la nota 33. Papa Francesco non si sofferma sulle pratiche devote con cui la devozione si è espressa: adorazione, ora santa, primi venerdì del mese, recordatio mysteriorum, corona dei misteri, litanie del sacro Cuore, consacrazioni individuali, familiari e nazionali, apostolato della preghiera, intronizzazione ecc. Si diffonde, invece, più a lungo nel ricordo dei molti santi e mistici che hanno alimentato la spiritualità del cuore di Gesù. Da Rufino ad Agostino, da Girolamo a Bernardo, da Guglielmo di Saint-Thierry a Bonaventura, da Lutgarda a Matilde, da Angela da Foligno a Giuliana di Norwich, da Caterina da Siena a Giovanni Eudes, da Francesco di Sales a Margherita Maria (1647-1690) e alle sue apparizioni. Queste ultime “interpretate” da Claudio della Colombière, dalla tradizione gesuitica e dalle 43 congregazioni religiose che si richiamano a quella corrente spirituale. Francesco non espelle nulla di ciò che appartiene alla tradizione devota, ma non si sofferma o privilegia nessuna pratica concreta che la devozione ha conosciuto.

3. Una sorprendente rimozione

L’enciclica non sembra prendersi cura di spiegare il collasso della devozione e dei suoi limiti. Per oltre tre secoli la devozione al sacro Cuore ha condiviso con quella mariana il favore del popolo cristiano. Mi ha sempre sorpreso e interrogato la rapidità con cui è collassata. Dagli anni ‘50 del ‘900 ad oggi è sostanzialmente scomparsa dall’orizzonte della pratica comune. Certo sopravvive in alcuni aspetti e momenti della coscienza cristiana, ma non si può dire che abbia una pratica condivisa e diffusa. Non entra nei documenti conciliari e neppure nei voti dei vescovi prima dell’assise. Un pregiudizio condiviso la considera residuale. Troppo pesante il portato del dolorismo come condizione da perseguire e non solo da attraversare. Vi sono tracce di spiritualismo laddove la devozione si rifiuta alla riflessione e alla Parola. Il pericolo è infatti quello di trasformare la spiritualità in spiritualismo. Fuga spiritualista non è la paziente ricerca interiore, né l’esercizio della preghiera, della meditazione della Parola, della celebrazione liturgica. Fuga spiritualista è la pretesa del fare da sé, dell’ignorare il confronto con la comunità e con la teologica, spiritualismo è l’irrilevanza del fare in ordine alla propria fede e una sottile ma drammatica negazione della dimensione storica. Francesco sembra consapevole di quanto scriveva Karl Rhaner: «La sensazione di poter semplicemente lasciarci alle spalle questo passato della nostra Chiesa come una formula vuota _ cosa che, data l’ignavia dei nostri cuori, siamo sin troppo tentati di fare _ non prova ancora che lo possiamo fare lecitamente davanti a Dio e davanti alla nostra responsabilità per la continuità della storia della Chiesa. Una sensazione del genere dovrebbe piuttosto riempirci di paura; dovremmo domandarci se un simile stanco lasciarsi ricadere in una primitività spirituale, che si richiama erroneamente ai tempi antichi, allorché non esisteva alcuna devozione al Cuore di Gesù, non sia appunto qualcosa che può e deve essere superato con decisione e con speranza sul piano spirituale. Dovremmo domandarci se _ qualora il passato non debba diventare anche il nostro giudizio _ a noi non sia riservata una nuova conoscenza dell’essenza di questa devozione e un suo nuovo esercizio. Non tutto quello che oggi ci affascina come una plausibilità indiscutibile, e viene smerciato e comprato dappertutto così, è sempre e solo ciò che rende grandi e santi davanti a Dio e per il futuro della Chiesa. Questo può anche racchiudere tanti elementi pazientemente e faticosamente imparati» (K. Rahner, «La devozione al Sacro Cuore oggi» in Nuovi saggi teologici, vol X, Paoline, Milano 1986, pp. 408-9).

4. I guadagni della tradizione

Ciò che la devozione al Sacro Cuore ha innestato nel vissuto delle comunità cristiane oltre all’alimentazione della fede ha una duplice faccia. Da un lato l’immagine di Dio come misericordia e amore e dall’altro l’attenzione alla storia. Più che una semplice devozione il culto al cuore di Gesù costituiva una chiave di lettura del cristianesimo. La genialità della spiritualità del Cuore è legata all’intuizione che il volto autentico di Dio è la misericordia e che una fede matura ha bisogno di una alimentazione mistica e di un trasporto affettivo. Da qui prendono forza alcuni atteggiamenti interiori come l’offerta, l’integrità e la compunzione. Quest’ultima è «l’insopprimibile desiderio di consolare Cristo» (n. 158), una buona tristezza che porta alla dolcezza e alla gioia. Cosi anche il “triplice amore” di cui parla il n. 85: l’amore infinito di Gesù, quello della dimensione spirituale della sua umanità e il suo amore sensibile. Così l’umile preghiera, l’integrazione fede e opere, fede e morale, fede e annuncio, iniziativa di Dio e libera risposta del credente. Riparazione è soprattutto solidarietà, costruzione di legami, perdono e riconciliazione. Ma oltre a questo essa ha innestato una nuova attenzione alla storia. Essa ha operato il passaggio dalla “scuola di disperazione” alla “corrente di speranza” e ha motivato un impegno diretto nelle vicende sociali e politiche: non solo a difesa della monarchia e della tradizione contro la rivoluzione, ma anche come apertura alla questione sociale e alla democrazia (seppur in contesto teocratico o di una cristianità riaffermata).

5. Le novità della Dilexit nos

Mi sembrano sostanzialmente quattro: il recupero della dimensione trinitaria oltre il quadro cristologico, l’ancoraggio alla Parola, l’allargamento alla sensibilità del moderno (con Teresina, De Foucauld e, almeno in parte, Kowalska), e la collocazione della devozione fuori dei vincoli della cristianità. La centralità cristologica, evidente della concentrazione sul cuore di Gesù, viene recuperata entro la dimensione trinitaria a cui l’enciclica dedita 7 numeri (70-77). Riprendo il paragrafo dedicato allo Spirito: «Volgiamo ora lo sguardo allo Spirito Santo, che riempie il cuore di Cristo e arde in lui. Perché, come ha detto san Giovanni Paolo II, il cuore di Cristo è il “capolavoro dello Spirito Santo”. Non è solo una cosa del passato, perché “nel cuore di Cristo è viva l’azione dello Spirito Santo, a cui Gesù ha attribuito l’ispirazione della sua missione e di cui aveva nell’ultima cena promesso l’invio. È lo Spirito che aiuta a cogliere la ricchezza del segno del costato trafitto, dal quale è scaturita la Chiesa”. In definitiva “solo lo Spirito Santo può aprire dinanzi a noi questa ricchezza dell’uomo interiore” che si trova nel cuore di Cristo. Solo lui può far sì che da questa pienezza attingano forza, gradatamente, anche i nostri cuori umani”». La centralità della Parola emerge immediatamente nella relativizzazione delle apparizioni a santa Maria Margherita Alacoque e nelle centralità del racconto giovanneo della trasfissione del costato che viene evocato ai nn. 96-101. Il cuore pulsante dell’enciclica è il racconto di Giovanni e non le apparizioni o le locuzioni di alcuni santi.

Di particolare interesse sono le “estensioni” della devozione al sacro Cuore sia all’indietro, al medioevo cristiano, sia nei tempi più recenti, in particolare nell’esperienza si santa Teresina e di san Charles de Foucauld. Teresa vive «una devozione, fatta più di amicizia e fiducia che di sicurezza nei propri sacrifici» (n. 135), relativizza il suo aspetto doloristico e prende come riferimento la Scrittura abbandonandosi «come un bambino nelle braccia del buon Dio» (n. 141). L’ascetismo ha preso talora la forma di un atletismo spirituale che santa Teresina denuncia in una sua lettera: «Talvolta quando leggo certi trattati spirituali nei quali la perfezione è presentata attraverso mille ostacoli, circondata da una folla di illusioni, il mio povero spirito si stanca molto presto» (n. 141). Rispetto ad un umanesimo forzuto e prometeico trova la sua giustificazione e ragion d’essere nella “piccola via”, nel presentarsi davanti a Dio a mani vuote. Si è giustificati dalla fede perché l’amore di Dio trionfa sulla giustizia retributiva. Per questo la “piccola via” è una “via d’amore”. «Essa costituisce una radicale revisione della volontà di potenza […] L’esperienza teresiana indica la quotidianità nella sua banalità talora insignificante come luogo dell’esperienza mistica e della giustificazione. A un tempo vita monastica e vita familiare» (D. Salin, Thérèse de Lisieux et Franz Kafka, Etudes 11, 2024, p. 81). De Foucauld intuisce nel lungo silenzio di Gesù a Nazareth l’origine della vicinanza e il segreto della missione. «La sua amicizia con Gesù, cuore a cuore, non aveva nulla di devozionismo intimistico». Era la radice di quella vita spogliata di Nazaret con cui Carlo voleva imitare Cristo e configurarsi a Lui» (n. 132). Il suo impegno missionario nasce dall’adorazione perché il tempo dedicato a parlare con Dio dev’essere più lungo del tempo dedicato a parlare di Dio. L’opera evangelizzatrice si produce per irradiazione, trasformando il testimone in fratello universale, anche oltre le appartenenze confessionali. Gli elementi apportati da Teresina e da De Foucauld arrivano direttamente a Fratelli tutti e chiudono il cerchio del magistero di Francesco. Vi è anche un accenno alle visioni di sr. Kowalska e di “Gesù misericordia” che riprende anche visivamente l’immagine del sacro Cuore. La cito perché l’accenno al Dio della misericordia avviene a Cracovia negli anni immediatamente precedenti alla seconda guerra mondiale, a pochi chilometri da Auschwitz, il luogo delle “non misericordia” della Shoah. Infine vi è il superamento della cristianità e neo-cristianità mariteniana, della pretesa ecclesiale di determinare lo stato e le leggi. Passaggio che appartiene all’insieme del magistero di Francesco e che permette di far riemergere la devozione al sacro Cuore, depurata dai cascami di velleità teocratiche.

6. Le preziose critiche della devotio

Ci sono due aspetti di grande e prezioso rilievo critico che la devozione al sacro Cuore e in genere le devozioni hanno custodito e alimentato. La prima verso la teologia accademica e formalistica (in particolare nella dimensione scolastica). La seconda verso un contesto di civiltà prigioniero della razionalità strumentale. La devozione segna l’uscita da una lectio scholastica, dottrinale più che misterica e sapienziale. «Il sensus fidelium intuisce che qui c’è qualcosa di misterioso che va oltre la nostra logica umana e che la passione di Cristo non è mero fatto del passato» (n. 154). Essa esprime l’insieme di forme antropologiche e psicologiche attraverso le quali si produce l’integrazione tra fede e opere, tra momento teologico e momento morale (Ezio Bolis). Grazie ad essa la fede diventa affectus, cioè una fede sentita e senziente, al riparo da forme sclerotizzate e puramente rituali. È l’atto che istituisce la reciprocità tra l’iniziativa di Dio e l’accoglienza dell’uomo. Essa è dentro l’atto di fede.

La storia della devozione e delle devozioni mantiene una forza critica anche rispetto alla razionalità strumentale e al costo personale che essa induce: cioè la rimozione della coscienza. Cito Giuseppe Angelini. «Accanto all’anacronismo della dottrina cattolica rispetto alla cultura moderna, si deve infatti rilevare una diffusa anacronismo della cultura moderna rispetto alla coscienza di ogni uomo… La cultura pubblica espressa dal sistema civile nel nostro tempo poco si occupa di tutto ciò che pure appare più proprio e qualificante della condizione umana. Pensiamo _ a titolo solo indicativo _ ad esperienze come quelle di nascere e morire, di temere e sperare, di amare e anche di odiare, di volere e rispettivamente di patire di una strana incapacità a volere davvero. Tutti vivono tali esperienze; tutti sanno come esse siano assolutamente determinanti; e tuttavia di esse poco o nulla si occupa il pensiero. L’uomo contemporaneo sembra per molti aspetti quasi arrendersi a tale suo anacronismo rispetto alle forme convenute del pensare pubblico. Si rassegna allora a vivere l’avventura più sicuramente sua in maniera quasi clandestina… Il fenomeno di un sistematico distacco tra coscienza individuale e cultura, tra forme dell’esperienza del soggetto e forme del rapporto sociale appare il tratto forse più qualificante, e comunque più problematico, dell’esperienza civile dei paesi occidentali» (G. Angelini, Communio, n. 138, 1994, pp. 15-16).

7. Variazioni sulla devotio

In uno dei dibattiti teologici ospitati da Settimananews c’è stato quello relativo alla canonizzazione di Carlo Acutis. Le mie resistenze a non approcciare la questione solo con la strumentazione teologica è stata egregiamente interpretata da Giovanni Salmeri. Il culto del giovane santo va approcciato non con il discorso strutturato, argomentato e documentato dell’accademia, ma con quello della “devozione”. Più espressione che comprensione teorica. Se c’è una ferita nella tradizione conciliare è quella di non aver propiziato o inventano una devozione conciliare. Il concilio è stato un capitolo decisivo della teologia e della storia della Chiesa, ma non ha attivato una traduzione devota e pratica, pur avendola auspicata. L’immediata evidenza di bene e di Dio di un bambino e adolescente (la piccola via) non ha preso fiato. Si tratta di dare forma concreta e personale all’affectus che la fede richiede. Pietro Busti ha suggerito di ricorrere alla cognizione di “risonanza” di Harmut Rosa, quella capacità di interrompere la consunzione pervasiva del tempo per cogliere il trascendente e l’indisponibile. «Devozione da devoveo indica il bisogno di una parte attiva della fede, di implicarsi in un “fare un voto”. Di dare corpo, carne e immagine all’affetto provato, in una spiritualità agita». Ciò che oggi è richiesto per entrare nella forma acquatica del presente senza perdere il “noi sinodale”. Andrea Grillo ha identificato un percorso di progressivo abbandono della devotio tradizionale, ad un tempo “dovere” e “devozioni esteriori” per entrare in un nuovo sistema in cui la devozione è presenza necessari per esercitare le virtù teologali di fede, speranza e carità. Essa costituisce un accesso generale alla logica dell’intero impianto teologico e morale. Nella nostra esperienza di dehoniani abbiamo sperimentato l’abbandono del dolorismo legato alla devozione del sacro Cuore, il tramonto delle singole pratiche (le litanie, il voto di vittima, i nove venerdì ecc:) riformulando la questione della riparazione spingendola sul versante del servizio ai poveri, senza ignorare la dimensione contemplativa (adorazione) e affettiva (cuore) in una rinnovata riflessione biblica che si appoggia sulla trasfissione e non sulle apparizioni. Un percorso teologicamente consapevole e affettuosamente devoto.

8. Per una devotio conciliare

Concludo con tre elementi di futuro che mi sembrano emergere dall’enciclica: la pietà popolare, la devotio conciliare e la mistica sociale. Mi sembra scontato ma utile ricordare l’approccio cordiale e sapiente alla religiosità popolare di papa Francesco. La teologia del popolo, parallela alla teologia della liberazione, e la religiosità popolare sono due cespiti importanti del suo pensiero. Nell’enciclica si respira il discernimento spirituale sulle sensibilità più semplici in ordine alla fede e sulla cura doverosa perché si mantengano e possano svilupparsi. Nel viaggio in Corsica (15 dicembre 2024) ha detto: «La pietà popolare, esprimendo la fede con gesti semplici e linguaggi simbolici radicati nella cultura del popolo, rivela la presenza di Dio nella carne viva della storia, irrobustisce la relazione con la Chiesa e spesso diventa occasione di incontro, di scambio culturale e di festa […] I piccoli passi che ti portano avanti. La pietà popolare è una pietà che viene coinvolta con la cultura, ma non confusa con la cultura. E fa dei piccoli passi». Il nucleo propositivo dell’enciclica non è solo nella riproposta della devozione al sacro Cuore il cui esercizio resta nella libertà del credente e delle comunità, ma è soprattutto nella dimensione fondativa della devotio. Essa ha a che fare con il sentimento della fede e con le forme pratiche del credere. Si potrebbe così indicarla con le parole della Scrittura «Camminare umilmente con il tuo Dio» (Mi 6,8). Essa non è certo nulla di altro e di aggiuntivo rispetto alla fede. Esprime quel lato della fede, quella risposta che la fede suggerisce al dono di Dio e cioè la dedizione del soggetto credente al suo Dio. Incoativamente annunciata attraverso le forme iniziali del timore e dunque nella forma di un sentimento, essa assume poi la forma dell’atto della libera scelta e del successivo stile di vita. C’è una dimensione “devota” della vita di fede che è di tutti. Essa costituisce la sfida per le nostre generazioni post-conciliari. Possiamo fare a meno dei nove primi venerdì del mese, della consacrazione della famiglia al sacro Cuore, della recordatio mysteriorum, ma non possiamo ignorare che nella fede la dimensione razionale e volontaria (libera) si salda sempre alla fiducia e alla speranza. Per dare un esempio in positivo di devotio cito la pratica della lectio divina, l’approccio meditativo, contemplativo, orante e affettivo alla Scrittura. Essa vive e alimenta la dimensione “devota” della vita. Così la partecipazione attiva alla celebrazione liturgica non può ignorare la centralità della parola e del memoriale proprio perché essa informa l’insieme delle nostre giornate e settimane. Non si tratta quindi di tornare necessariamente alla tradizionale devozione, quanto piuttosto di apprezzarne la presenza là dove si manifesta e interiorizzare la lezione che in essa è contenuta: quella di vivere la svolta conciliare con la passione del credere oltre all’intelligenza del capire. Infine la mistica. «Ci chiediamo – dice papa Francesco – come sia possibile relazionarsi con il Cristo vivo, risorto, pienamente felice e, allo stesso tempo, consolarlo nella passione. Consideriamo il fatto che il cuore risorto conserva la sua ferita come una memoria costante e che l’azione della grazia provoca un’esperienza che non è interamente contenuta nell’istante cronologico. Queste due convinzioni ci permettono di ammettere che siamo di fronte a un percorso mistico» (n. 155). Nella tradizione teologica nell’esperienza mistica si distingueva l’incontro interiore e unificante con l’infinità di Dio rispetto alla spiegazione teologica e alla riflessione sull’esperienza stessa. Di essa conosciamo l’aspetto speculativo (la preghiera di Meister Eckhart “prego Dio che mi liberi di Dio”), l’aspetto apofatico (la narrazione mistica è una strada “a chi domanda un’indicazione per perdersi e cerca come non tornare”, Marguerite Duras) e quello critico (la mistica attraversa le religioni e non si cura dei dogmi). Mi riferisco piuttosto alla “mistica del popolo” alla “mistica della fraternità” spesso evocata da Francesco. Essa ha a che fare con la scelta dei poveri («il gusto spirituale di rimanere vicini alla vita della gente» EG 92), la necessità di coltivarla («imparare l’arte della fraternità, sviluppare la mistica del vivere insieme» FT 157) e la percezione del proprio dono spirituale, del proprio carisma. Riconoscere cioè la profondità della vita dove nulla è banale o vuoto in ragione dell’incarnazione di Dio. Affermare oggi la fede senza il consenso pubblico della cristianità, ma non senza l’appartenenza ad una fraternità. Eco dell’affermazione molto nota di Karl Rahner: un simile coraggio «può sussistere solo se sorretto da una esperienza del tutto personale di Dio e del suo Spirito. È già stato detto che il cristiano del futuro sarà un mistico o non sarà» (K. Rahner, Sollecitudine per la Chiesa, Nuovi Saggi VIII, Paoline 1982, p. 449).

Lorenzo Prezzi

No responses yet